La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) conduit actuellement une large consultation afin de réviser l’arrêté « Espace » 2020, relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord.

Cette adaptation est cruciale, notamment face à l’entrée en application complète des normes européennes à compter du 1er janvier 2026, qui modifient en profondeur les conditions d’utilisation des drones en France.

Objectifs de la révision et du contexte réglementaire

L’arrêté Espace doit être adapté pour :

intégrer les exigences européennes (UE 2019/945/947), notamment l’utilisation des classes drones C0 à C6,

transposer la fin des scénarios nationaux (S1-S4) et le basculement vers les scénarios standards européens (STS-01, STS-02),

Mieux vaut articuler les zones de restrictions en France (CTR, R, P) avec les catégories et formations européennes.

La France a jusqu’ici conservé des règles plus restrictives que ses voisins européens.

Par exemple, il est strictement interdit en France de faire voler un drone de loisir au-dessus de l’espace public en agglomération (villes, villages, lieux publics) en catégorie ouverte, alors que la réglementation européenne, elle, prévoit des possibilités sous conditions de sécurité renforcées et selon la sous-catégorie de drone (C0, C1, C2) avec distances minimales à respecter vis-à-vis des personnes non impliquées.

Seuls les professionnels en catégorie spécifique et les détenteurs d’habilitation scénarios nationaux bénéficient d’exemptions jusqu’à fin 2025.

Classes C5/C6 : les nouveaux standards techniques

Les classes C5 et C6 sont destinées aux opérations européennes en catégorie spécifique selon les scénarios standards STS-01 (vol en vue en zone peuplée) et STS-02 (vol hors vue en zone non peuplée), équivalents aux anciens scénarios S2/S3 français.

Pour être conformes, ces drones doivent respecter des exigences techniques strictes :

- Masse maximale : 25 kg et envergure inférieure à 3 m pour la classe C5.

- Vitesse maximale 5 m/s en “basse vitesse” pour la classe C5 ; jusqu’à 50 m/s pour la C6.

- Systèmes de sécurité imposés : coupure des moteurs à distance (FTS), parachute, fonction d’alerte en cas de franchissement de zone interdite, identification électronique à distance, détecteurs d’obstacles et retour automatique en cas de perte de liaison.

- Marquage CE attestant de la conformité et validé par des organismes notifiés.

- Manuel utilisateur et documentation technique fournis par le fabricant, garantie de non-modification du matériel par l’exploitant.

- Obligation de respecter des spécifications strictes sur la résistance, la fiabilité du signal radio et la protection contre les franchissements non autorisés…

Pour les fabricants

Le marquage C5/C6 implique une mise en conformité poussée, source de surcoûts importants et de délais de certification. Peu de drones sont actuellement disponibles en C5/C6, et ils sont souvent onéreux, ce qui freine la généralisation pour les petits exploitants et incite à un renouvellement rapide de flotte matérielle.

Pour les exploitants

À partir de 2026, les opérations professionnelles en catégorie spécifique (scénarios STS européens comme STS-01/02, équivalents aux ex scénarios S2/S3 français) devront obligatoirement utiliser des drones de classe CE C5/C6. Cette obligation s’accompagne d’une exigence de formation spécifique pour les télépilotes, notamment à la méthodologie d’évaluation des risques SORA (Specific Operations Risk Assessment) et/ou PDRA (Pre-Defined Risk Assessment), qui sont des cadres requis pour obtenir les autorisations d’exploitation auprès des autorités.

Les exploitants qui bénéficiaient jusqu’ici du maintien des scénarios nationaux doivent anticiper un coût de transition matériel (changement ou mise à niveau des drones vers C5/C6).

Le vol de loisir en agglomération dans l’espace public reste restreint, principalement interdit sauf rares exceptions préfectorales. De même, les opérations nocturnes ou impliquant des personnes à mobilité réduite restent interdites en catégorie ouverte, conformément à la réglementation européenne en vigueur.

La consultation publique ouverte

La DGAC invite les opérateurs de drones, associations, collectivités et citoyens à s’exprimer sur les propositions de mise à jour du texte. Les contributions portent notamment sur :

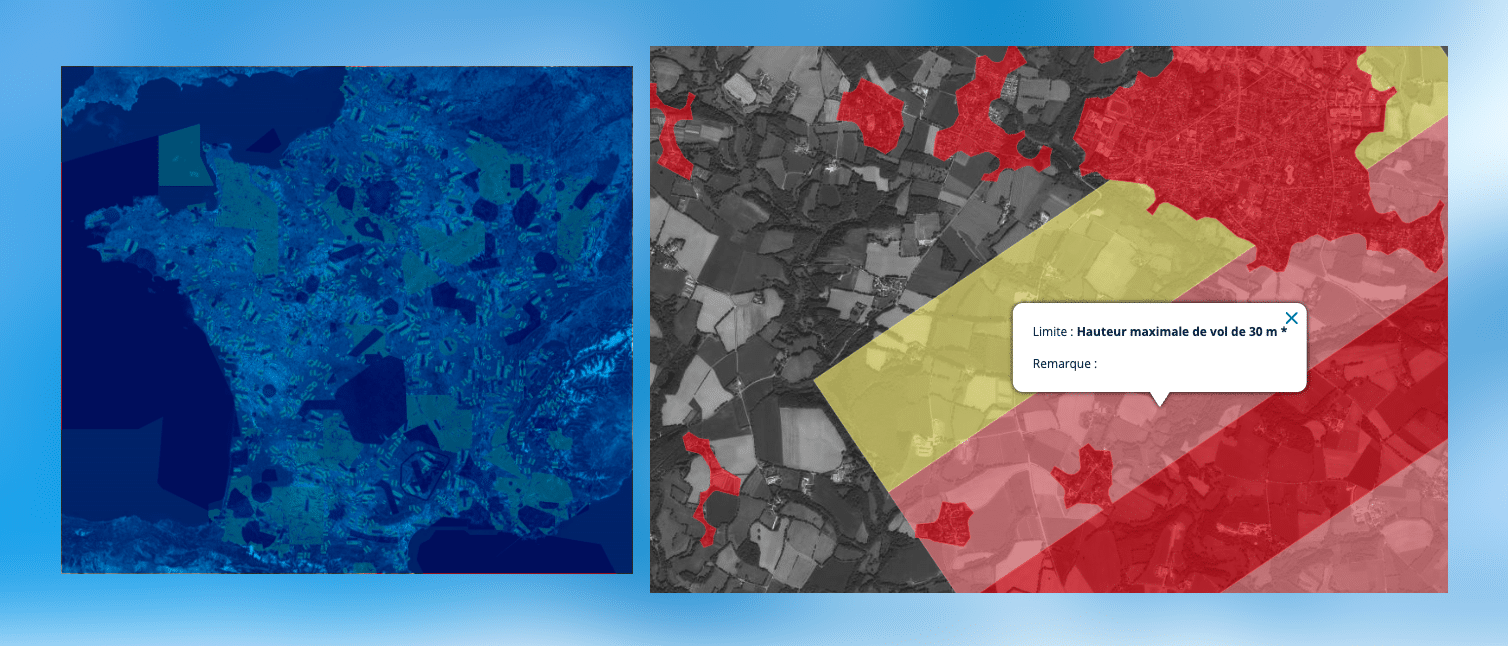

les conditions d’accès à certaines zones sensibles ou urbanisées,

l’évolution des hauteurs maximales de vol en fonction des scénarios,

les simplifications administratives souhaitées pour les exploitants réguliers,

l’articulation entre réglementation nationale et réglementation européenne.

Vers une nouvelle étape pour la filière

En revisitant l’arrêté Espace, la DGAC cherche à adapter la réglementation à une filière en pleine expansion, estimée à plusieurs milliards d’euros dans les prochaines années. Les résultats de la consultation permettront de finaliser un projet d’arrêté révisé, qui devrait entrer en vigueur courant 2026.

Cette révision marquera ainsi une nouvelle étape clé pour l’intégration des drones dans l’espace aérien français et européen, avec l’ambition de concilier innovation technologique, compétitivité économique et sécurité publique.